为了能够把水稻生产发展得更好,使之更好地为人类生产生活服务,人们在种植水稻过程中,不断探索提高水稻种植的能力,因而,出现了采用机械种植水稻和其它作物的做法。

舒兰县农业机械化事业,是新中国建立后从无到有、从小到大发展起来的。1950年,吉林省农业厅拨给我县孙绍岩互助组一套“苏式”马拉农具,此后,诸如双铧犁、圆盘耙、镇压器、十行播种机、综合铲蹚机、水田步犁等半机械化农具广为应用。1952年,我县农村开始用动力机械,1958年开始用拖拉机耕地。1965年,舒兰县被国务院列为全国100个农业机械化重点县之一。到1985年底统计,全县拥有农业总动力227,987马力。年平均增加8,440马力。其中拖拉机4,170台,年均增加154台;机械化农具3,553台(部),年均增加132台(部);水稻工厂化育苗大棚6,183栋,年均增加1,030栋;插秧机520台,年均增加87台。1958-1985年间国家给我县农业机械无偿投资2,130万元。1985年末,全县有农业机械固定资产5,249万元,机械化亩投资28.6元。

随着农业机械的不断增加,我县的农业机械化水平不断提高。1985年,全县农机综合作业量752.28标亩,机耕地面积44.9万亩,占总耕地面积的34.5%;旱田机耕系列化面积33万亩,占旱田总面积的25.4%。水稻工厂化育苗面积20万亩,占水田面积的51%;机插秧14.8万亩,占水田面积的36.8%。此外,农副产品加工、场上作业、农业运输等项,自1978年就基本上实现了半机械化、机械化。

我县的农机发展是从农具改革开始推进的。旧式农具包括耕种地农具(犁杖、平板锹、刨锹、捞子、耙子)、播种农具(耲耙、拉子、点葫芦、木磙子)、铲蹚农具(锄头、弯沟犁)、收割农具(镰刀、掐刀)、脱谷农具(石磙子、连枷、笤帚、扬场锨、木叉、垛叉、搂塲耙、撮子)、农副产品加工工具(石碾、石磨、风车、筛子、箩、簸箕、笸箩、石臼、木臼)、运输工具(大车、花轱辘车、爬犁)、水田农具(拉锹、小田耙、拉板)、其它小农具(尖锹、筒锹、二齿钩、尖镐,四股叉)等。这些旧式农具随着时代的变迁和农具的改革,逐渐被新式农具、半机械化农具、机械化农具所代替,其中石碾、石磨、风车(农人也叫扇车子)、大铁车、花轱辘车等已于上世纪60年代逐渐被淘汰。

1958年2月13日,根据中共中央、国务院关于“迅速在农村展开农具改良运动”的指示,舒兰县成立了农具改革办公室,各公社成立了农具改革小组,同年9月25日,成立了县科学技术研究院。这一年,全县召开各种农具改革现场会10多次,参加会议达3,000多人次,全县创造、仿制、改制、推广各种农具63种,共14.5万件。其中:播种工具6种210件,铲蹚工具12种42,561件,施肥工具2种550件,植保工具2种55件,收割工具6种43,000件,脱谷工具5种273件,农副产品加工工具5种777件,水利施工工具6种12,471件,提水工具3种3,987件,其它工具16种41,116余件。1959年,全县又创改耕地工具18,500件,其中多楔钉齿耙3,500件,水田耙1,100件,三联石磙镇压器4,000件,木制鱼鳞板4,000件,水田木拉子1,500件,作畦培埂工具600件,双向犁300台,水田步犁2,000台,双铧犁1,500台。创造和仿制播种工具3,560件,其中:简易插秧机2种3,300台,水稻播种机200台。旱田播种机60台。施肥保值工具共4,800件,其中:追肥车2,500台,双垄追肥器300件,双轮双管施肥车1,000台。中耕除草工具共19,600件,其中水稻除草机5,000台(件)。

在农具改革运动中,涌现出了一批能工巧匠,朝阳公社民主管理区于清林创造了“坡地万能耲耙”,提高功效1倍;舒兰县钟表社工人郝延年创造了1台“大豆密植点播机”,提高功效20倍。1960年,他调到县农具研究所工作,在大豆密植点播机的基础上,又研制1台BC—(125)型畜力大豆等距点播机,吉林地区召开了现场表演会,市委第一书记刘慈凯指示:拨款5000元,生产100台。1965年获全国农具新技术展览会二等奖。

然而,农具的改革并没有彻底改变人们向半机械化、机械化发展的冀希。况且1958年的农具改革运动,改革创造出来的农具并未给农业生产方式带来太大的改变。许多改革的农具随着人们对机械化、半机械化的向往而被淘汰。我县早在1943年,就有使用蒸汽机为水稻农业生产服务的历史。那时,伪满洲国铁道株式会社,在法特镇江沿屯南的小江子北岸建1处抽水站,内装卧式蒸汽机3台,带24吋水泵,以煤为燃料,抽水灌田。1945年,日本投降时被拆毁。

东北沦陷时期,舒兰开始用柴油机磨米、抽水,但那时全县只有7台柴油机。新中国建立以后,1954-1955年,平安新发村等地群众,对日伪留下的残破旧损柴油机进行修理后办起了6处抽水站。1956年后,国产2105型柴油机问世,全县共有42台,对水田生产和农副产品加工起到了不可替代的作用。到1968年,这批柴油机陆续被电动机、拖拉机、小型柴油机所替代。自70年代后,一些体积小、价格低、用途广的165 型ⅹ195型柴油机及170F型汽油机,在全县农村广为应用。到1985年,全县拥有小型柴、汽油机5,048台。

我县农村用电始于1964年,主要用于抽水排灌、场上作业、农副产品加工及照明。到1985年,全县有农用电动机4,672台。

我县使用拖拉机始自1958年,那年9月,吉林省农业厅无偿拨给舒兰县4台捷克式拖拉机。第一批拖拉机开进舒兰时,人们奔走相告,欢欣鼓舞,赞颂着“电灯不用油,耕地不用牛”的时代到了!县委、县人委在县城广场上搭席棚,停放4台拖拉机,并贴上了有关农业机械化的图片,供全县人民参观达2个月之久。事后,县政府将这4台拖拉机分配给亮甲山公社2台,镇郊公社和鹿场各1台。开车时,县委、县政府召集县直机关、企事业单位1000余人欢送,在一片锣鼓声中,拖拉机带着大红花、披红挂彩缓慢驶出舒兰镇。

1964年,平安公社金星大队从上海买回了1台工农—7型手扶式拖拉机。这是我县使用的第一台手扶式拖拉机,用来耙水田,不仅大幅度提高了功效,也比用牛耙地更加得心应手,耙地质量好。1966年后全县大批使用。手扶式拖拉机耗油少、价格低。可用于耕地、耙地、短途运输、抽水灌溉、防洪排涝、脱粒、铡草等。它在我县问世虽晚,但发展很快,尤其在农村实行家庭联产承包责任制以后,发展得更快。到1985年末,全县共有手扶式拖拉机2,297台,占拖拉机总数保有量的55%。还有轮式拖拉机,按其功率大小分为大中型(20马力以上)、小型(20马力以下)两种。该机自1958年在我县使用以来,逐年增加。1982年后,由于生产经营方式的改变,大中型拖拉机因耗油多、价格高、发展缓慢不适应个体经营。到1985年末,全县有大中型拖拉机713台,占拖拉机总保有量的11%。小型轮式拖拉机(通称小四轮),耗油少,价格低、体积小、便于停放,可进行各种农田作业和短途运输,适宜农民个体经营,所以发展迅速。到 1985年末,仅五年时间就增加982台,平均年增加196.4台。履带(链轨)式拖拉机是我县上世纪六七十年代使用的拖拉机,该机适宜水、旱田田间作业、固定作业、农田建设和牵引作业。尤其耕地作业,具有质量好、效率高、经济性能好等优点。但该机结构复杂、金属耗量大、行走部分寿命短、耗油多、价格高,因此,它在农用拖拉机中,发展速度最慢,1982年后,呈现逐年减少的趋势,到1985年末,全县只有178台,占全县拖拉机总数的4.2%。

农业机械化对农业发展起到了及其伟大的拉动作用,这是我市农业连续多年获得丰收的根本保证。

我县(市)机械化农具主要有农田建设机械、耕整地机械、播种机械、中耕机械、收获及场上作业机械、农副产品加工机械、运输机械、水田机械等。

农田建设机械。新中国成立后,我县进行了修梯田、方条田、台田、平整土地、开荒造田等农田建设项目,使用的主要机械有:东方红—75(54)拖拉机和东方红—60推土机;为东方红—75(54)拖拉机配套的牵引式五桦犁;为东方红—28拖拉机配套的悬挂式松土平地耙和水田筑埂机等。1台筑埂机每天可筑埂750亩,顶3,150个人工。

耕整地机械。我县机械化耕、整地的主要项目有耕地(平翻、垄翻)、整地(耕地、镇压),使用的主要耕地机械有牵引式五铧犁、悬挂三铧犁、悬挂二铧犁。整地机械有24片缺口重耙、41片圆盘耙、V型镇压器、水田耙等。舒兰县机械化耕、整地作业始于1960年。此后,耕、整地机具与机耕面积逐年增加,机械化耕、整地通常分春、秋两季进行。采取平翻、垄翻两种方式。1台东方红—75(54)型拖拉机带五铧犁,每天可翻地120-150亩,相当于10-15副马犁杖的效率。耕深可调深浅一致,一般深为20-22厘米。1965年全县机翻地20.7万亩,占全县总耕地面积的14.1%;1978 年为47.14万亩,占总耕地面积的37.4%;1985年为44.9万亩,占总耕地面积的34.5%。

播种机械。舒兰县1964年开始部分机械化播种,播法有条播、穴播、精量播种等,定苗作业。我县先后使用的主要播种机械有:一是东方红—75(54)、铁牛—55型拖拉机配套的悬挂式BZ—6型播种机。该机每次播种6行,能平播、垄播、条播、宽播,能播种又同时能施化肥、覆土、镇压,一次性完成作业。每小时播种27-38亩。二是手扶或四轮拖拉机配套的ZBC—1型单体播种机,每台拖拉机可配带2 台单体播种机,每次播两行,该机结构简单,操作方便,每小时可播种3-4 亩,适于个体经营。三是东方红—75 (54) 型、铁牛—55 型拖拉机配套悬挂式垄作播种机,该机是生产队集体经营时使用的播种机械。它按照传统扣种方式作业,能同时完成破垄、播前镇压,排种、掏墒4项作业,每小时可播种14-20亩。1982年以后,BF-6型等大中型播种机由于实行家庭联产承包责任制而不再使用,适于农民个体经营的ZBC—1、70—2型等为手扶式、小四轮拖拉机配套的小型播种机迅速发展,到1985年,全县有小型播种机157台,占播种机总数的56%。

中耕机械。一是东方红—75(54)型、铁牛—55型拖拉机配套的悬挂式E—7型中耕机;二是东方红—75(54)型、铁牛—55型拖拉机配套的悬挂式BF—4(6)型播种、中耕适用机(中耕部分);三是手扶式拖拉机配套的中耕犁。都成倍或数十倍的提高了功效。

收获及场上作业机械。1964年,我县开始使用场上作业机械,主要有玉米脱粒机、动力打稻机、联合打稻机、圆筒脱粒机、综合脱谷机、皮带跑送扬场机等,场上作业机械主要以拖拉机、电动机为动力,作业项目由脱粒发展到分离、清选直到装袋。1982年农村实行家庭联产承包责任制以后,小型的一机多用的脱粒机进入了千家万户。

农副产品加工机械主要有:立式沙辊碾米机、横式碾米机、磨面机、螺旋榨油机、粉碎机、铡草机、水磨机等。早在东北沦陷时期,日本开拓团就在我县用柴油机带动大米机碾米,那时全县只有两处。新中国成立后,1964年我县农村开始大量使用粮米加工机械,并从粮米加工发展到饲料、副食等加工机械。到1978年,全县已基本实现了农副产品加工机械化。昔日的石碾、石磨、风车、石臼等传统的粮米加工工具,已被现代化机械所代替。1982年后,一些小型多用的农副产品加工机械,如水磨机、熟面机等进入了农民家庭。

运输机械自1958年发展到现在,已经完全实现了机械化。诸如各种汽车、拖拉机遍布全县的城镇和乡村。

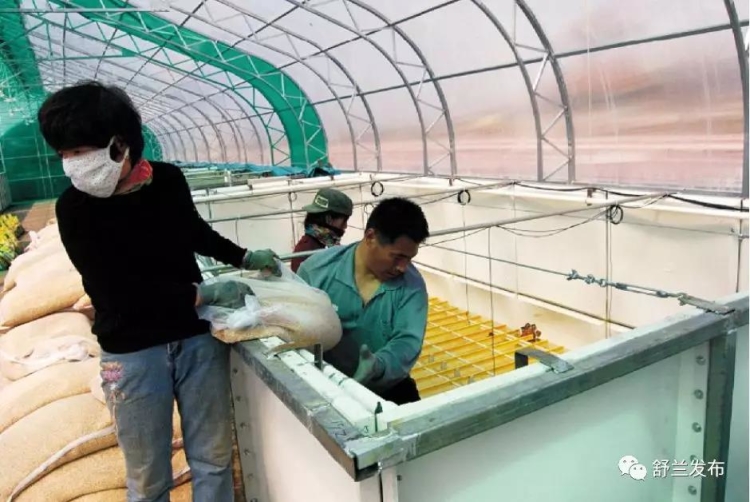

水田机械。我县水田耕种机械除与旱田耕地机械通用外,还有为手扶式拖拉机配套的双向单铧犁、双向双铧犁等水田专用耕地机械。水田整地机械有为手扶式拖拉机配套的耙地轮、钉齿耙等。舒兰水田耕地和整地始于1964年。1974年,县农机研究所研制出为12马力手扶拖拉机配套的机械升降式双向双铧犁,从此,全县农村大批用机械耕整水田,实行生产责任制后,3马力手扶式拖拉机及其配套农具(单铧犁、水田耙)成了水田区主要田间耕作机械,深受农民喜爱。1980 年春,我县从日本引进水稻工厂化育苗新技术及设备(破胸催芽器、秧盘播种机、蒸汽出芽机、喷浇水泵、塑料大棚等)经在平安、七里公社示范获得全面成功后,全县逐渐推广使用。在吸收国外新技术的同时,县农机技术人员与农民一起,因地制宜地研究、改进、试验推广国产水稻工厂化育苗机械设备,到1982年,全县水稻工厂化育苗机械已全部实现了国产化。农村实行生产责任制后,原集体经营的水稻工厂化育苗大型设备,已不适应农村经济体制改革的需要。为此,县委、县政府自1981和1982年连续两年,组织农业科技人员研制试验小型简易的水稻工厂化育苗机械设备,并在全县迅速推广。到1985年,全县水稻育苗,除原有的塑料大棚外,已全部改用中、小棚,并全部由本县自己生产。

水稻插秧机。1958年“大跃进”中我县曾研制出手动插秧机,由于一轰而起,技术不过关,粗制滥造而不能使用。1972年,红旗公社铁木社试制成功本县第一批“舒红一”、“舒红二”号人力水稻插秧机,但由于制造质量差等原因,没有大面积推广。1973年,红旗公社岗子大队从湖南耒阳买回东风—2S动力水稻插秧机和广西产65—2型人力水稻插秧机各一台,当年机插10亩地,深受农民欢迎。从此,本县开始引进东风—2S、上海—1型机动水稻插秧机。1975年,县内开始大面积推广使用吉林地区生产的江城—75型插秧机,到1979年,共推广了378台,后因质量差而逐步报废。与此同时,根据本县水稻插秧行距大小及带土移小苗的要求,县农机局研究所对东风2S型、江城—75型机动水稻插秧机进行研究改制,并试制、试验成功了行距、大小苗两用机动水稻插秧机,共改制推广了100多台,在水稻生产中发挥了作用。

1980年,随着日本水稻工厂化育苗机插秧的引进,日本机动水稻插秧机也随之引进我县,1980-1981年,日本水田插秧机为我县唯一使用的机动插秧机,1982年,县内使用了延边22T—935型机动水稻插秧机,1984年开始使用延边产22TR—4型人力水稻插秧机,由于该机质量好,性能可靠,效率高,价格低,致使日本大型机动水稻插秧机的保有量逐年减少,而适于个体农户应用的手动插秧机迅速增加。1986年,机动插秧机保有量为630台,手动插秧机保有量763台。手动插秧机主要机型为2LTR-4型,当年推广504台。而机动插秧机江城—75、长白山—12和日本久田S402-A、S405型等,以后逐渐淘汰,到2002年,机动插秧机只剩2台,手动插秧机发展为4,327台。

排灌机械如离心泵、潜水泵、深水泵、单项水泵、农用水泵保有量也增加到17,988台。

为了使农民掌握农业机械技术,我县一直重视对农机人员的技术培训,仅据1986年到2002年统计,全县累计培训各种农机技术人员164,144人次。

随着全县农业机械保有量不断增加,为了让广大农民掌握农业机械的使用、保养、修理、操作等各方面技术,舒兰市农机校每年都对农民进行农业机械方面的培训。

舒兰市(县)农业机械学校是1959年建立的,到1986年,农机校有教职员工19人,其中,大专以上学历4人,中专7人;工程师1人,助理工程师3人,技术员4人。当年,农机校办10期培训班,共培训技术人员1,025人次。其中校内办班4期129人,占地区核定培训能力利用率125.5%。为方便农民,农机校还走出学校到社会办学、讲课。先后在白旗、平安等4个乡镇办插秧机手培训班,在法特办极点班。1990年农机学校获吉林省农机局“六好”农机学校称号。1990年以后,农机学校充分利用校舍,广泛开展社会办学,先后同武装部、科委、团委、妇联、特产局、烟叶公司等部门联合办班。同时,对农机系统“四大员”(会计、保管、统计、油料员)开展业务培训。使农机技术得到了广泛普及,为生产服务的水平大大提高。

为了全面推广农机技术,提升水稻生产能力水平,1986年末,舒兰农机研究所改为农机化技术推广服务站,配备编制14人,其中行政编制3人;科技人员11人;这11人中,中级职称4人,初级4人。

农机化技术推广服务站成立后,继续推广水稻工厂化育苗机械插秧技术,那时,全县水稻大 棚育 苗 达16,923公顷,占全县水稻面积的59.8%,各类大棚12,000栋。并且把日本进口钢骨架率先改制成竹骨架大棚,降低了育苗成本,扩大了水稻大棚育苗面积。1987年,水稻大棚育苗达27,200公顷,占全县水田面积的82.5%,绝对面积占吉林省第一,超省下达计划的24%。全县水稻大棚育苗发展到21个乡镇,280个村,1,500多个社,20,000多农户。平安、金马、莲花、七里、亮甲山、朝阳、白旗等乡镇在册水田面积百分之百大棚化,溪河、庆丰、小城等乡镇超过80%。同年,水稻大棚机插秧技术被省农机局评为农机推广成果一等奖。

为了把农机技术更好地推广应用起来,农机技术推广站还把农机技术编成《舒兰市农业机械化使用技术》小册子,作为阳光工程培训教材,广泛向农民发放。使广大农民对农业机械知识和技术有了很好的掌握。并在实践中能够很好的运用。

《舒兰市农业机械化使用技术》一书涵盖了水稻机械化育苗和插秧技术、机械化保护性耕作技术、等离子种子处理技术、半喂入水稻收割机驾驶员必读材料等水稻生产的全程技术。并分四章作了通俗易懂、简明扼要地介绍,让农民看了就懂,学了就会。

在水稻机械化育插秧技术一章中,不仅对水稻机械化育插秧技术作了简介,还对水稻机械插秧大田耕整地和插秧前的准备、水稻机械插秧存在的问题、水稻钵盘育苗机械插秧、插秧机的基本构造与操作等作了说明。并将机械化插秧育苗操作规程作了详尽地阐释,使农民们对盘土准备、种子准备、秧盘准备、播种、苗期管理、机械插秧标准等规程达到懂程序、会操作。在解决了机械技术的基础上,突出了机械与农艺的协调配合,以机械化作业为核心,实现机械育秧、栽秧、田间管理等农艺配套技术的标准化,是一项综合的增产技术。这项技术节省工时,减少用工支出。机械插秧比人工插秧每公顷减少用工12.5人,减少插秧支出523元。这项技术增产效果好,经济效益高。机械插秧株、行距均匀,深浅一致,株数均匀,株距可调,补苗率低,保证了亩株数。分蘖快、齐,有效分蘖率高,各方向成行,增加了通风、光照能力。还能抢农时,适时插秧,减少无效分蘖,降低空籽率,所以增产幅度大,增产8%—10%,平均每公顷增产750公斤。这项技术社会效益好。能够提高农业生产效率,减少农民劳动强度,缩短插秧周期,农业生产条件将得到有效改善,农业生产力水平得到跨越式提高,加速农村土地流转,形成规模农业、效益农业,实现农业工业化,生产手段现代化,农业增产,农民增收,解放农村劳动力,促进农业产业化的发展。

“水田机械化保护性耕作技术”是对低产田的水田区进行改造,水稻高留茬,秸秆粉碎还田为主,利用水稻收割机收割的同时,将秸秆切碎还田,秋、春机翻地,用大中型拖拉机配套水田埋茬打浆平地机进行整耙地的一整套作业过程。由于舒兰市的水田种植时间比较长,一般老水田区都在50年以上,年年进行翻地,翻地深度12—15厘米,伐块高度在25厘米以上,泡田时要深灌,灌水深度在20—25厘米,每公顷用水量在25,000立方米,否则伐块泡不透,耙地时肥、水产生了大量的泥浆,插秧时还要排放多余的水,不但化肥利用率降低,大量的有机质和肥被排出,耕地肥力下降,土壤也越来越板结,有机质含量逐年减少,产量也逐年下降。采取了秸秆还田、机翻、浅灌水、利用打浆平地机耙地,减少了灌田用水30%,耙地效果好,避免了土壤流失,解决了水源不足的问题,稻草还田对改良土壤的性能效果很好,降低了土壤的容重,增加了持水量和耕层厚度,增加了土壤腐殖质,改善了土壤条件,提高了水稻产量,增加了农民的收入,确保土壤的持续利用和发展。

舒兰县的农业机械化是从提水机械开始的,日伪时期在法特的王大村建一座60千瓦的蒸汽机提松花江水灌水田40公顷。1956年,全县又引进了8台60马力汽油机(解放牌汽车头),在白旗、法特、水曲柳、舒郊建82座抽水站。1957年,又引进蒸汽机38台,1,700千瓦。1958年,10马力、15马力、40马力的柴油机共发展到102台,2,000千瓦。当年,舒兰县成立了农林水利部,下设农业改革办公室,配备农工巧匠36人,创制和改制挖运土方的水利施工机械、农具2.1万件,以及车轮轴承5万套。农具改革促进了农机具修理业的发展。1959年4月,县建立了农具修造厂,并在白旗、溪河、法特、朝阳、平安、莲花、新安建立了国营拖拉机站,有职工78人。并建立了舒兰农业机械厂、农机公司、农业机械学校、农机研究所。1960年春,县政府决定将拖拉机下放到全县60个重点村,驾驶员也随机下放,经过一个工作期,1960年冬又收回,在全县22个公社成立了农机站。

1973年,吉林市农机局局长韩斧和舒兰县革委会农村组曹国臣同志分别组成两个工作组,深入到白旗公社、法特公社西良大队蹲点,借鉴通辽经验,开展农田耕作机械化工作。首先从田块规划做起,先打破队界,实行以村为单位的村村相连,连片划界,一块地100公顷或因地制宜地40-50公顷,统一规划道路、水渠、电路的走向布局,又用经纬仪划线,达到“路比直、田成方、水成系、树成行、电线杆子列路旁”的要求,借以实现防风固沙林网化、连片作业机械化、渠系配套水利化的 新型村社发展农 业机械化 模式。1973-1975年,使法特公社的西良、王大、相公、江沿,白旗公社的前江、小白旗、岗子、保安、白旗、沟子北、三家子、申屯、嘎呀河,溪河公社的溪口、溪河、双通、四家子、唐屯、苍石、下洼子、舒兰站等50个村的10,000公顷土地,基本上田、路、渠配套,在此基础上实现耕作机械化和后勤加工机械化。当年,县农机站和吉林市农机局分别在岗子、白旗两村进行试点,各配二台链轨拖拉机配套五铧犁,BE6播种机和圆盘耙、钉齿耙、变压器、七行犁6台农具。经过两年时间,两个村300多公顷旱田,全部实现了耕作机械化。从1973年开始到1978年5年间,使溪河、白旗、法特等西部旱田,10,000公顷水田全部实现了旱田翻、把、压、播、中耕机械化,后勤加工机械化和水田翻、耙机械化。由于机械化抢农时,作业标准化和合理施肥,旱田产量几乎成倍增长。很快使玉米公顷产量从0.6万公斤上升到1.625万公斤。

县委总结了白旗在粮食生产上向农机要速度、要质量、要产量的经验,并在全县推广。主要是机械整地,它能够疏松土壤,提高蓄水保肥能力,增加土壤的团粒结构,改善土壤的理化性能,起到抗旱、防涝、保墒、减少病虫害的作用。机翻地、机灭茬和秸秆还田还能增加土壤有机质,养肥地力。机械化耕种是比 较 规 范 的 科 学 种 田 模式,春播时,机械播种是“下种一般深、施肥一般多,覆土一般厚、出苗一般齐”。夏天,比传统播种深一色、高一头。秋天,公顷产量差上吨。概括为:一是春播秋耕,春墒秋保,春旱秋防离不开机械化;二是适时早种,缩短播期,把地种在火候上,解决高产作物生长期长和无霜期短的矛盾离不开机械化;三是实行统种分管,调整种植结构,走高效益农业之路离不开机械化。总之,农业机械化既能提高劳动生产率,又能把握农时,实现精耕细作,是增加粮食产量,农业上台阶的保证。

随着农业机械化的发展,全县农机保有量逐年增加,机械作业面积不断扩大。1990年,全县有各类拖拉机7,030台,机引农具15,000台(套),水稻育苗大棚42,000栋,出芽室703个,育苗水泵6,000多台(件),机动插秧机650台,手动插秧机3,300台,后勤加工、场上作业各类机械近万套(台),农用总动力达到1,113.6千瓦。农机具的增加有力地推动了农业作业面积的发展。全县的水、旱田机械耕地达到51,333.3公顷,占粮豆种植面积的70%,机播机插秧面积达到4,333.3公顷,占粮豆播种面积的60%,5万公顷水田全部达到育苗大棚化、整地机械化。

农业的根本出路在于机械化。由于机械化的不断普及和提高,不仅使我市的旱田农业得到了跨越式的发展,更使水田农业达到了前所未有的发展水平。近二十年来,我市生产的水稻,不仅产量高,而且质量好,绿色水稻、有机水稻已成为市场上享有盛誉的优良品种。

吉公网安备 22028302000102号

吉公网安备 22028302000102号

首页

首页

舒兰市人民政府

舒兰市人民政府