舒兰市人民政府网站欢迎您的访问!

05-08 星期四

舒兰市人民政府|

2022-07-04 08:02|

信息来源:舒兰发布

2022年第一、二季度“舒兰好人”,有你认识的吗?

按照舒兰市《“舒兰好人”暨“舒兰好人标兵”评选活动方案》的要求,经过民主推荐、组织评议、逐一考核、征求意见等程序,最终经评选委员会审定,评选出2022年第一、二季度“舒兰好人”8名。为体现公平、公正、公开的原则,现将候选人名单分类予以公示,接受社会公众监督。公示期为一周,如有异议,请以书面或电子邮件的形式,并署真实姓名、联系地址和联系电话,寄送至舒兰市文明办(以送达日期和邮戳为准)。

地 址:舒兰市滨河大街2006号

舒兰市文明办438室

邮政编码:132600

电 话:68260767

电子邮箱:slwmb@163.com

敬业奉献

赵玉珍,女,汉族,1959年2月生,中共党员,舒兰市南城街道河南社区离退休党支部书记。

2014年3月,赵玉珍从南城街道退休后,依然发挥工作余热,到河南社区任职,连续两年被评为优秀共产党员、优秀社区党务工作者。赵玉珍热心为社区居民办实事,提出了“小区是我家,我爱小区胜似家”的口号,并制定了一系列管理制度,用真诚和热心解决群众实际困难。五年级王同学的母亲在她3岁时离家出走,父亲患有严重的身体疾病,但孩子的学习成绩一直在班级名列前茅。赵玉珍了解情况后帮助她家办理了最低生活保障,并协调相关部门对王同学进行了一对一帮扶,直到孩子大学毕业。

赵玉珍还十分关心辖区困难党员,每逢重大节日,她都会与其他党员到社区建国前老干部和困难党员家中进行走访慰问。工作之余,她还不忘抽时间看望社区两位常年瘫痪在床的老党员。每逢春季,赵玉珍都会率领由社区“五老”人员组成的网吧安全巡逻队到辖区内网吧进行消防隐患安全排查,同时对未成年人上网进行巡查,遇到逃学旷课、不回家的孩子,他们就耐心劝导。实验小学南城分校附近每天一到放学时间就交通堵塞,赵玉珍便组织社区老党员成立校园安全小分队,在学校门前负责疏通车辆和护送放学的孩子们过马路,得到学校和家长一致好评。

敬业奉献

谭雨,女,汉族,1987年3月生,中共党员,舒兰市白旗镇党建工作办公室主任。

今年3月,新冠肺炎疫情再次爆发。面对严峻形势,白旗镇开始周密部署疫情防线,谭雨作为基层干部毫不犹豫地把不到3岁的孩子托付给了年迈的婆婆照看,毅然决然地踏上防疫之路,吃住全在单位,与其他同志和村干部筑牢疫情防线。她所在的村是沟北村,情况较为复杂,有中铁大桥局建设松花江大桥工作人员100多人,地理位置又是九台区通往舒兰市的必经之路,防控任务十分艰巨。谭雨不怕困难,带领村干部不分昼夜24小时驻守在松花江边,以“功成不必在我,功成必定有我”的决心和态度守住了白旗的西大门,为防疫的胜利贡献了力量。

白旗镇有一户精准脱贫户徐某,家里种了两栋香瓜棚,由于刮风下雪导致大棚全部坍塌,经济损失超过2万元,徐某把情况报告给了镇里。谭雨得知此事后心里十分着急,当即组织村干部开会研究解决办法,最后达成一致,从人力、物力、财力三方面提供帮助。谭雨率先捐助1000元人民币,同时动员其他干部和企业法人伸出援手,众人拾柴火焰高,损失费用终于凑齐了。2月份,谭雨组织村干部和部分村民到徐某家中,帮忙重新建起了大棚,10多天抢工抢时的建设,徐某终于如愿以偿地按时种上了香瓜,保证了收入。

敬业奉献

顾丹宇,女,汉族,1984年2月生,中共党员,舒兰市吉舒街道丰广社区党委副书记。

在社区工作8年来,顾丹宇认真、细致、耐心的工作态度,让群众从心底里感到温暖。每到汛期,顾丹宇的手机未曾放下过,由于担心危房住户的安全问题,她总是耐心向住户询问是否关好门窗、是否安全撤离隐患区。一次,夜里下起了大雨,一位老人因熟睡没接到顾丹宇打来的电话,顾丹宇担心她发生意外,不顾大雨立即跑到老人家中,一遍一遍地敲着房门,直到老人醒来发现手机里的几十个未接来电,并告诉她自己在亲属家住后,顾丹宇的一颗悬着的心才算放下。

吉舒街道原矿务局破产后,大量的青壮劳动力外流,许多曾在工作岗位上忙碌了大半辈子的退休党员如今成了空巢老人。为了让老人不再孤单,顾丹宇经常组织社区干部为他们送温暖、擦玻璃,替老人交电费、水费等,受到关怀的老人们逢人就夸顾丹宇社区工作开展得好。

疫情期间,顾丹宇更是充分发挥模范先锋作用,社区的每一栋居民楼都有她的身影,每一节楼梯都有她的脚步,谁家是从疫区回来的,谁家应该隔离,谁家隔离期已满,她都铭记在心,各项报表统计、整理、核实,每天她都要忙到深夜。顾丹宇身患甲减,超负荷的工作让她经常疲惫不堪、身体虚弱,但她从未抱怨过。

敬业奉献

于文娜,女,汉族,1982年7月生,舒兰市人民医院消化内镜中心护士长。

于文娜参加工作以来,时刻以身作则,与科室全体医护人员有条不紊地开展护理工作。为了更好地服务病患,她常年24小时保持电话畅通,不论何时何地都能耐心为患者答疑释惑,当需要她到现场帮忙时,随叫随到。于文娜想患者家属之所想,急患者家属之所急,特别对家庭困难的患者,她主动与科室主任沟通,在条件允许的范围内,给予降低收费或者组织科室人员捐款,帮助患者解决部分医疗费用。

于文娜曾多次参与疫情防控支援工作,今年3月吉林疫情形势严峻,于文娜受医院指派率队支援吉林市全员核酸检测。期间,于文娜每天穿着防护服工作长达14小时以上,回到宾馆已是半夜11点钟。当其他人休息后,她还要统计队员上报的体温和健康情况,分配第二天核酸检测任务,准备好队员使用的各种医护物资。在这样高强度的工作下,于文娜连续奋战了14个昼夜。3月18日凌晨,于文娜再次接到支援吉林市全员核酸工作任务,此时的她顾不上休息调整,再次向上级递交了参战申请,又一次义无反顾地奔赴了吉林市疫情防控第一线。

助人为乐

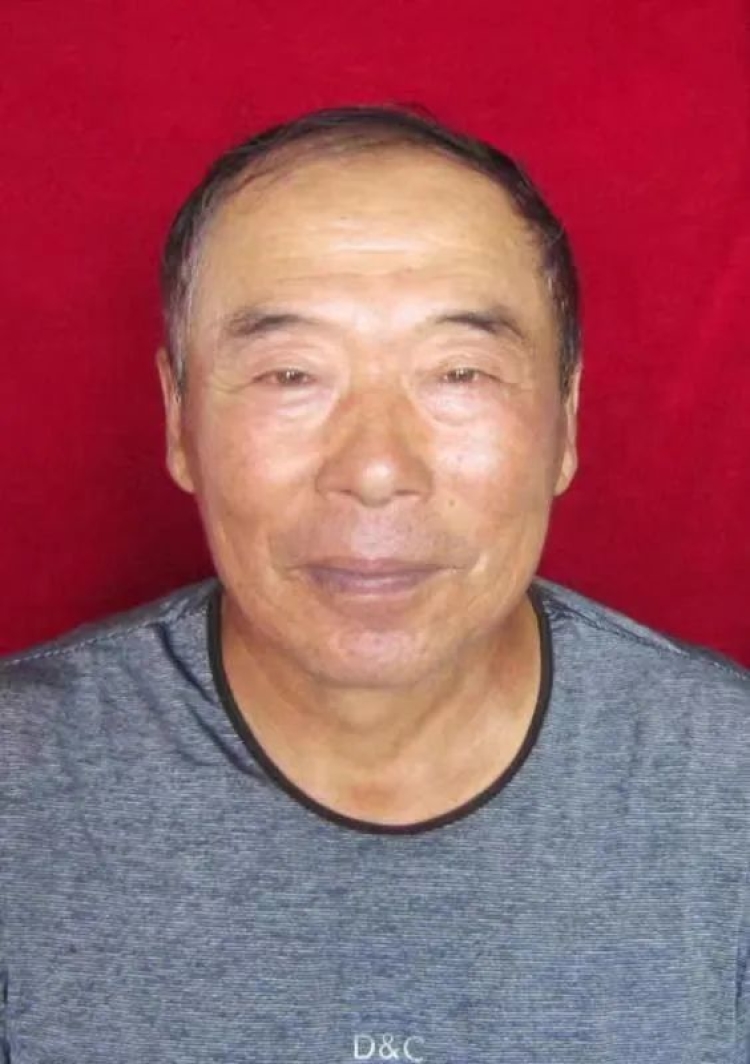

吴明刚,男,汉族,1953年4月生,中共党员,舒兰市朝阳镇新旭村二社社主任。

他是左邻右舍的好兄弟,时刻把他们的事挂在心间。新旭村二社尚某因夫妻二人患病行动不便,无法从事重体力劳动,儿子智力障碍,吴明刚看在眼里急在心上,热心肠的吴明刚为了让他家度过一个温暖的冬天,入冬前就帮他们把过冬的燃料准备好。到了播种时节,得知尚某无法独自扣蔬菜大棚,吴明刚第一时间组织村民帮他家扣大棚,确保不延误种菜的好时机。

2020年11月,一个寒风凛冽的早晨,胡某在检修卷帘机时不慎从高处坠落摔伤脚踝,吴明刚刚好在附近干农活,得知情况后当即放下手里的活,把胡某背回家。胡某由于脚踝受伤近期不能下地干活,但给苗圃过冬的煤下午就要运过来,胡某心急如焚,于是便给吴明刚打电话寻求帮助,吴明刚丝毫没有推辞,挂了电话穿上棉衣就去了胡某家。吴明刚不惧寒冷用小推车帮胡某往小仓库里运煤,由于过道狭窄有一段距离小推车进不去,吴明刚就用肩挑,经过4个多小时的努力终于把煤全部运完,胡某对他感激不尽。

疫情期间,部分村民蔬菜卖不出去,吴明刚四处打听帮他们找销路,为邻居购买消毒液、酒精、口罩等防疫物资,义务向村民宣传防疫知识,村民都称赞他为好大哥。

孝老爱亲

潘秀萍,女,汉族,1973年12月生,舒兰市天德乡天合村村民。

潘秀萍3岁就没了父亲,与母亲艰难度日,第一任丈夫在她36岁时去世,2012年她改嫁给范某。范某是一个残疾人,干不了体力活,他的父亲是一名退伍老兵,患有老年痴呆症,丧失了行动能力。潘秀萍嫁过去后,每天照顾公公和丈夫的日常起居,尽管日子平淡,一家三口却其乐融融。一晃十几年过去了,潘秀萍每天都会给老人喂饭,为他擦拭身体,倒屎倒尿,闲暇时推着轮椅带老人晒太阳。在潘秀萍的悉心照料下,老人虽然常年卧床不起,但浑身上下没有异味,没有一点褥疮。

2019年,潘秀萍总感觉头晕迷糊,因放心不下家里的老人,迟迟没有去医院检查,后来坚持不住去医院检查被告知脑袋里长了肿瘤,必须马上手术,经过医生的全力抢救,潘秀萍总算保住了一条命。不久后,这个虽然清苦却不失温馨的小家又一次遭到了重击,潘秀萍的丈夫查出肺癌晚期,不到半年就离开了人世。家庭的变故,没有击垮潘秀萍,公公在外地的儿子们打算回来接走老人,但潘秀萍语重心长地对他们说,你大哥虽然不在了,但我还是你们的嫂子,嫁到范家我就是范家人,我会把老人伺候好,你们忙自己的事,家里有我。

孝老爱亲

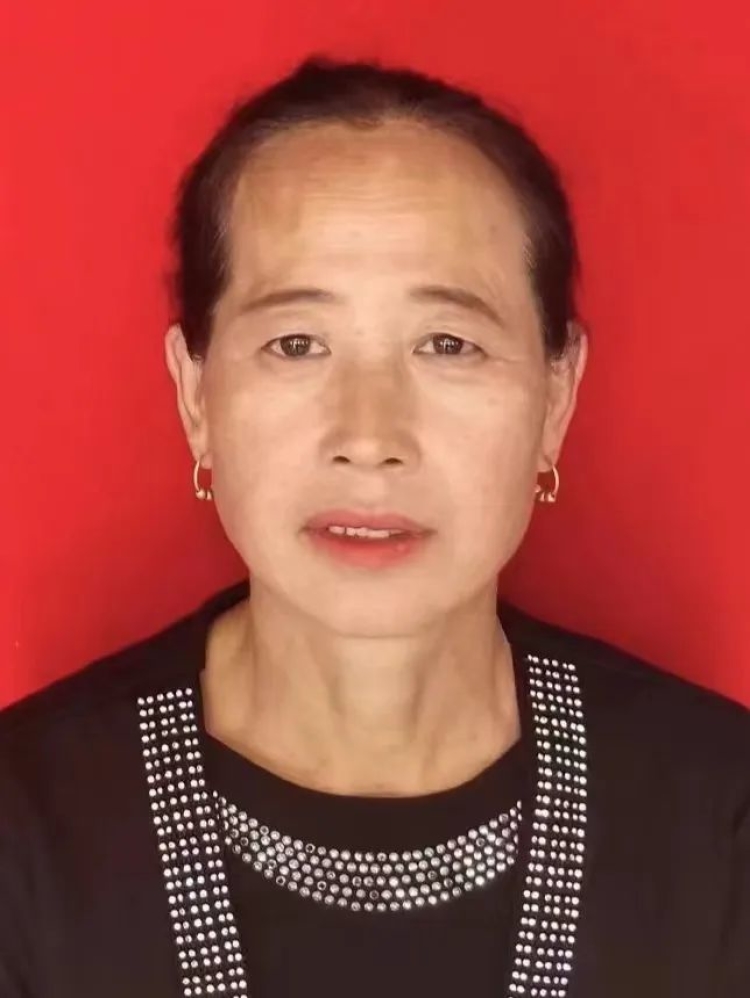

杨玉兰,女,汉族,1979年1月生,舒兰市白旗镇乌金村村民。

杨玉兰的婆婆患有精神疾病,有时会胡言乱语甚至做出一些异常举动,就连邻居见了都会刻意避开,而作为儿媳的杨玉兰,非但没有嫌弃婆婆而是更加无微不至、悉心地给予照料。每天早上杨玉兰起床的第一件事就是去婆婆的房间,将婆婆抓乱的床铺整理好,给婆婆换上干净的衣服,收拾完婆婆的个人卫生后,再让婆婆回房间休息,自己再出去干2个小时的农活,回到家后,重复早上起床后的工作。一切安顿下来才开始做早饭,吃完早饭已经是中午了,下午再继续重复上午的事情。

为了老人的身体健康,杨玉兰跟着小视频学习如何做营养餐,时不时就帮婆婆洗头、洗脚、洗澡、剪指甲,陪她聊天。婆婆要是犯起病来,虽然吓人,但她从不嫌弃,用各种方法努力减轻婆婆的病情,在她的精心调理和不停寻医问药下,婆婆的病情目前有所好转,这对于杨玉兰来说是最大的欣慰。杨玉兰的丈夫说:“这些年真是辛苦你了,感谢你能把自己的婆婆视如亲娘,我这个做儿子的都自愧不如。”杨玉兰的孩子说:“妈妈,您是我的榜样,以后我也要做您这样的人,孝敬老人,关爱家人。”

孝老爱亲

陈彦芳,女,汉族,1958年9月生,舒兰市环城街道福泉村村民。

陈彦芳丈夫的大伯父夫妇无儿无女,常年和陈彦芳丈夫的爷爷生活,三十多年前,耄耋之年的爷爷生活不能自理,大伯父老两口照顾老人比较吃力,陈彦芳夫妇主动承担起了照顾爷爷的责任,同时也把大伯父老两口接回家中一起赡养。爷爷生病住院,陈彦芳如同照顾亲生父母一样细心照顾,喂水喂饭、擦屎接尿,无微不至,就连同病房的病友看了都十分感动。陈彦芳一直精心伺候爷爷,直到老人93岁离世。

大伯母的生活习惯和其他家人不一样,吃素食,又格外爱干净,和家人们吃不到一起去,但陈彦芳每餐都能做出可口的饭菜,让老人们一日三餐都能吃得好,吃得满意。大伯母和陈彦芳一家人在一起生活了20多年,80多岁因病离世。大伯父99岁时陈彦芳想让他搬到大房子里居住,但老人习惯了住原来的小房子,夫妻俩便把这个小房子重新进行了装修。每逢年节,陈彦芳的三个女儿都带着她们的丈夫、孩子回家,四世同堂团聚在一起幸福满满。陈彦芳和家人本打算在大伯父百岁之时宴请亲朋好友和乡亲们来沾沾百岁老人的福气,可天不遂人愿,就在老人快到百岁时突然与世长辞,陈彦芳一家按照老人生前嘱咐把大伯父安葬了。陈彦芳说,能照顾好老人,让他们满意,是我们晚辈应尽的责任和义务。

吉公网安备 22028302000102号

吉公网安备 22028302000102号

首页

首页

舒兰市人民政府

舒兰市人民政府